MATTHEW VAUGHN. Pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, retenez bien ce nom. Si je me permets de faire figurer la tronche et le nom du réalisateur de ce Kingsman, ce n’est pas un hasard. Si Kingsman est Kingsman, c’est en grande partie du fait de ce monsieur là. Mais peut-être que, dès ces premières lignes, certains d’entre vous s’interrogent : « Et alors ? Cette énième copie de James Bond ? Ce banal blockbuster qui, à l’image de ses contemporains, se contente juste de tout faire péter dans tous les coins dans un océan de bruits et de plans épileptiques ? En quoi devrait-on lui être redevable de ça ? » Si c’est là votre première réaction en lisant ce début d’article, c’est que – 1 – soit vous n’avez pas vu Kingsman, ou bien – 2 – vous n’avez pas bien regardé Kingsman. Si vous êtes dans le premier cas de figure : cessez là votre lecture et filez donc dans une salle, il y en a peut-être encore qui le projette (cet article a été écrit en début de mars 2015). Si vous êtes dans le second cas, cet article est fait pour vous. Je précise malgré tout : je ne prétends nullement avancer ici de vérités indiscutables. Au contraire, je vous propose un point de vue dont on pourra, si vous le souhaitez, en discuter ensuite dans les commentaires. Et je l’annonce tout de suite, pour moi, Kingsman, c’est une petite révolution en termes de cinéma d’espionnage…

MATTHEW VAUGHN. Pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, retenez bien ce nom. Si je me permets de faire figurer la tronche et le nom du réalisateur de ce Kingsman, ce n’est pas un hasard. Si Kingsman est Kingsman, c’est en grande partie du fait de ce monsieur là. Mais peut-être que, dès ces premières lignes, certains d’entre vous s’interrogent : « Et alors ? Cette énième copie de James Bond ? Ce banal blockbuster qui, à l’image de ses contemporains, se contente juste de tout faire péter dans tous les coins dans un océan de bruits et de plans épileptiques ? En quoi devrait-on lui être redevable de ça ? » Si c’est là votre première réaction en lisant ce début d’article, c’est que – 1 – soit vous n’avez pas vu Kingsman, ou bien – 2 – vous n’avez pas bien regardé Kingsman. Si vous êtes dans le premier cas de figure : cessez là votre lecture et filez donc dans une salle, il y en a peut-être encore qui le projette (cet article a été écrit en début de mars 2015). Si vous êtes dans le second cas, cet article est fait pour vous. Je précise malgré tout : je ne prétends nullement avancer ici de vérités indiscutables. Au contraire, je vous propose un point de vue dont on pourra, si vous le souhaitez, en discuter ensuite dans les commentaires. Et je l’annonce tout de suite, pour moi, Kingsman, c’est une petite révolution en termes de cinéma d’espionnage…

James Bond, Jason Bourne, Jack Ryan… l’air de rien, le genre est plus fourni qu’on ne pourrait le penser de prime abord. La plupart ont cherché à copier le modèle posé par Fleming, mais souvent en vain. Enfin, jusqu’à aujourd’hui… Un peu comme Kick-Ass a totalement dépoussiéré et ouvert une nouvelle voie dans le film de super-héros, Kingsman, du même auteur, ouvre lui aussi, à sa façon, de nouvelle voies pour le film d’espionnage. Et ce que je trouve génial avec Matthew Vaughn, c’est qu’une fois de plus, il invite tout le monde à sa révolution. Film hybride accessible à un large public, Kingsman se veut festif, agréable et dynamique, tout en nous ouvrant à son cynisme, son ironie et surtout à son regard nouveau porté sur notre monde d’aujourd’hui. Oui, je l’affirme, un peu comme Kick-Ass était une sorte de Spider-Man revue et corrigée pour en être cette version XXIe siècle, Kingsman se pose clairement comme un James Bond 2.0

James Bond, Jason Bourne, Jack Ryan… l’air de rien, le genre est plus fourni qu’on ne pourrait le penser de prime abord. La plupart ont cherché à copier le modèle posé par Fleming, mais souvent en vain. Enfin, jusqu’à aujourd’hui… Un peu comme Kick-Ass a totalement dépoussiéré et ouvert une nouvelle voie dans le film de super-héros, Kingsman, du même auteur, ouvre lui aussi, à sa façon, de nouvelle voies pour le film d’espionnage. Et ce que je trouve génial avec Matthew Vaughn, c’est qu’une fois de plus, il invite tout le monde à sa révolution. Film hybride accessible à un large public, Kingsman se veut festif, agréable et dynamique, tout en nous ouvrant à son cynisme, son ironie et surtout à son regard nouveau porté sur notre monde d’aujourd’hui. Oui, je l’affirme, un peu comme Kick-Ass était une sorte de Spider-Man revue et corrigée pour en être cette version XXIe siècle, Kingsman se pose clairement comme un James Bond 2.0

Nouveau monde, nouveau James Bond…

On ne s’en rend pas forcément compte, mais pour une licence, il n’est pas toujours évident de durer dans le temps, tant l’évolution de son temps peut parfois la rendre obsolète. Beaucoup ont d’ailleurs été contraintes à de refondations, des reboots, des liftings, comme ce fut le cas pour les Batman, Superman, Terminator ou autres Star Trek, justement pour faire face à tous ces changements qui rendaient intenables la cohérence globale de la saga. Certains pourraient croire que, de toutes ces licences cinématographiques, celle des James Bond est celle qui peut-être, s’en sort le mieux. Après tout, en fin d’année 2015 sortira Spectre, le vingt-quatrième opus de cette saga commencée cinquante-trois ans plus tôt, excusez du peu… Et pourtant, malgré le récent succès de Skyfall, je ne peux m’empêcher de penser personnellement que, justement, James Bond est peut-être la saga qui a peut-être le plus souffert de son passage au XXIe siècle et cela à cause d’un évènement : la chute du bloc de l’Est et la fin de la guerre froide en 1991… Parce que oui, James Bond est un personnage de la Guerre froide, symbole de cette guerre de l’information que se menait alors les deux géants américains et soviétiques, et au milieu desquels, le petit empire britannique s’efforçait de maintenir son rang, s’appuyant sur la malice, la discrétion et une certaine forme de flegme qui sauvait finalement l’orgueil blessé de la puissance déchue dont on nous disait que, si elle ne faisait plus faire crier les canons, ce n’était pas parce qu’elle n’en avait plus, mais bien parce qu’elle était capable de passer outre… C’était ça, James Bond, l’action d’un petit Etat millénaire qui parvenait à sauver le monde de tous ces changements et ces bouleversements de l’Après-guerre. L’air de rien, une routine s’était installée ; des codes avaient été posés ; et il suffisait d’aller toujours piocher dans le même sac à Bonderies pour sortir un épisode tous les deux ou trois ans…

On ne s’en rend pas forcément compte, mais pour une licence, il n’est pas toujours évident de durer dans le temps, tant l’évolution de son temps peut parfois la rendre obsolète. Beaucoup ont d’ailleurs été contraintes à de refondations, des reboots, des liftings, comme ce fut le cas pour les Batman, Superman, Terminator ou autres Star Trek, justement pour faire face à tous ces changements qui rendaient intenables la cohérence globale de la saga. Certains pourraient croire que, de toutes ces licences cinématographiques, celle des James Bond est celle qui peut-être, s’en sort le mieux. Après tout, en fin d’année 2015 sortira Spectre, le vingt-quatrième opus de cette saga commencée cinquante-trois ans plus tôt, excusez du peu… Et pourtant, malgré le récent succès de Skyfall, je ne peux m’empêcher de penser personnellement que, justement, James Bond est peut-être la saga qui a peut-être le plus souffert de son passage au XXIe siècle et cela à cause d’un évènement : la chute du bloc de l’Est et la fin de la guerre froide en 1991… Parce que oui, James Bond est un personnage de la Guerre froide, symbole de cette guerre de l’information que se menait alors les deux géants américains et soviétiques, et au milieu desquels, le petit empire britannique s’efforçait de maintenir son rang, s’appuyant sur la malice, la discrétion et une certaine forme de flegme qui sauvait finalement l’orgueil blessé de la puissance déchue dont on nous disait que, si elle ne faisait plus faire crier les canons, ce n’était pas parce qu’elle n’en avait plus, mais bien parce qu’elle était capable de passer outre… C’était ça, James Bond, l’action d’un petit Etat millénaire qui parvenait à sauver le monde de tous ces changements et ces bouleversements de l’Après-guerre. L’air de rien, une routine s’était installée ; des codes avaient été posés ; et il suffisait d’aller toujours piocher dans le même sac à Bonderies pour sortir un épisode tous les deux ou trois ans…

Et puis – paf ! – la chute du bloc de l’Est. L’entrée dans une nouvelle ère : l’ère « post Guerre froide » En une vingtaine d’années, le monde s’est mis à changer, les enjeux internationaux aussi, la place des Etats également. L’astrophysicien et romancier Trinh Xuan Thuan disait qu’on pouvait juger la capacité d’une société à se projeter dans l’avenir en observant la vitalité de sa science-fiction. J’aurais envie de le paraphraser en disant qu’on peut juger la conscience d’une société de ses tensions internationales en observant la vitalité de son cinéma d’espionnage. Après la chute du mur, James Bond disparut des écrans pendant huit ans. Il mit du temps à se réinventer, à se trouver des héritiers. Les cinéastes étaient paumés : comment faire du James Bond alors que l’univers de James Bond avait disparu. Alors on a commencé à se chercher de nouveaux ennemis communistes pour remplacer les anciens : des nostalgiques de l’URSS dans GoldenEye, des Chinois dans Tommorow Never Dies, des Nord-Coréens dans Die Another Day, mais la magie n’était plus vraiment là… depuis James Bond tâtonne, il se recherche de nouveaux ennemis dans des organisations terroristes et tourne autour de Spectre sans jamais être vraiment capable de lui donner une identité… « Pour conserver le mystère » diront certains… « Parce qu’ils n’en savent pas encore grand-chose » leur répondrais-je… Finalement, James Bond survit comme il peut, un peu dans la logique revival des derniers films de Stallone, mais sans vraiment plus savoir quel fond associer à la forme. James Bond est une saga un peu perdue, qui recherche son nord dans ce monde nouveau… Or, il ne pouvait y avoir qu’un Anglais de la nouvelle génération pour apporter les nouvelles cartes de ce nouveau monde. Il n’a pas la licence James Bond dans la poche, mais ce n’est pas grave. Comme pour les super-héros Marvel, il entend prendre une licence de seconde zone pour montrer le chemin aux leaders de l’escouade. Kick-Ass a montré le chemin aux nouveaux héros, Kingsman vient planter le décor de l’espion 2.0.

Et puis – paf ! – la chute du bloc de l’Est. L’entrée dans une nouvelle ère : l’ère « post Guerre froide » En une vingtaine d’années, le monde s’est mis à changer, les enjeux internationaux aussi, la place des Etats également. L’astrophysicien et romancier Trinh Xuan Thuan disait qu’on pouvait juger la capacité d’une société à se projeter dans l’avenir en observant la vitalité de sa science-fiction. J’aurais envie de le paraphraser en disant qu’on peut juger la conscience d’une société de ses tensions internationales en observant la vitalité de son cinéma d’espionnage. Après la chute du mur, James Bond disparut des écrans pendant huit ans. Il mit du temps à se réinventer, à se trouver des héritiers. Les cinéastes étaient paumés : comment faire du James Bond alors que l’univers de James Bond avait disparu. Alors on a commencé à se chercher de nouveaux ennemis communistes pour remplacer les anciens : des nostalgiques de l’URSS dans GoldenEye, des Chinois dans Tommorow Never Dies, des Nord-Coréens dans Die Another Day, mais la magie n’était plus vraiment là… depuis James Bond tâtonne, il se recherche de nouveaux ennemis dans des organisations terroristes et tourne autour de Spectre sans jamais être vraiment capable de lui donner une identité… « Pour conserver le mystère » diront certains… « Parce qu’ils n’en savent pas encore grand-chose » leur répondrais-je… Finalement, James Bond survit comme il peut, un peu dans la logique revival des derniers films de Stallone, mais sans vraiment plus savoir quel fond associer à la forme. James Bond est une saga un peu perdue, qui recherche son nord dans ce monde nouveau… Or, il ne pouvait y avoir qu’un Anglais de la nouvelle génération pour apporter les nouvelles cartes de ce nouveau monde. Il n’a pas la licence James Bond dans la poche, mais ce n’est pas grave. Comme pour les super-héros Marvel, il entend prendre une licence de seconde zone pour montrer le chemin aux leaders de l’escouade. Kick-Ass a montré le chemin aux nouveaux héros, Kingsman vient planter le décor de l’espion 2.0.

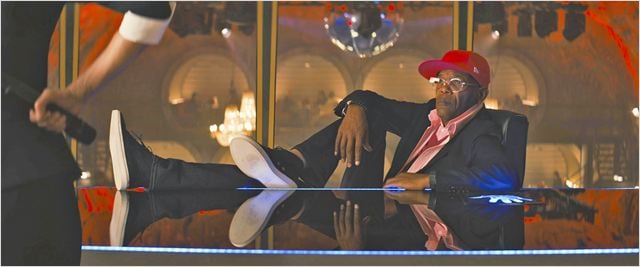

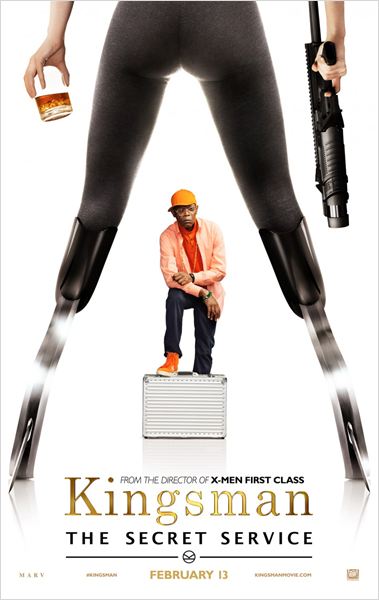

Tout un symbole de ce monde nouveau, dans Kingsman, les Etats passent au second rôle. Bien qu’ils se nomment les « hommes du roi », aucun n’est au service de sa majesté. Kingsman est une organisation privée, qui depuis la révolution industrielle, se gère elle-même en détournant des grandes richesses de ce monde. Oui, dans ce monde nouveau qu’est le XXIe siècle, si on doit chercher un preux chevalier capable de lutter convenablement contre les grands dragons qui menacent le monde moderne, on ne pourra pas le trouver dans une institution publique. Ce n’est plus là où se trouve le pouvoir ; ce n’est plus là où se trouve la technologie ; ce n’est plus là où se trouve le désir d’agir. Dans le monde de Kingsman, les politiciens ne sont plus que des hommes d’appareil, des pions aux services de lobbies influents, non plus des hommes de valeurs, mais des hommes de main. Une seule scène suffit à symboliser cette rupture, c’est la scène d’introduction post-générique. On voit un grand savant qui vient d’être arrêté par les hommes de main de celui qui nous est présenté à l’avance comme le grand génie du crime contre lequel le preux chevalier va devoir lutter. Est-ce un homme au service de la République populaire de Chine ? Est-ce un grand industriel ou grand innovateur technologique ? Un self made man sorti de la masse, comme un nouveau monarque des temps modernes ? Non… C’est un pauvre mangeur de big-mac qui zozotte, casquette des yankees fixée sur la tête, et dénué de toute culture ou de raisonnement construit. Richmond Valentine n’est pas un méchant héros bad ass, il n’a pas la classe, il n’a pas la carrure du méchant typique du XXe siècle. Non, c’est juste un gars qui s’est fait du fric grâce à Internet et autres Smartphones, c’est tout. C’est un banal commerçant, rien de plus. Mais c’est aussi cela notre monde : un monde où le pouvoir n’est plus dans l’Etat ou dans l’empire industriel, il est totalement dématérialisé. Il est dans l’argent. Pour peu qu’on en a dans ce monde là, cela suffit pour faire de vous un puissant. Ainsi voilà comment le roi des ploucs peut de nos jours aspirer à devenir roi du monde… Et ce paysage d’introduction n’est qu’une mise en bouche, car comme on nous l’annonce ici, c’est moins les enjeux mondiaux qui intéressent l’agent secret du XXIe siècle, que les rapports de force au sein de la société mondialisée.

Tout un symbole de ce monde nouveau, dans Kingsman, les Etats passent au second rôle. Bien qu’ils se nomment les « hommes du roi », aucun n’est au service de sa majesté. Kingsman est une organisation privée, qui depuis la révolution industrielle, se gère elle-même en détournant des grandes richesses de ce monde. Oui, dans ce monde nouveau qu’est le XXIe siècle, si on doit chercher un preux chevalier capable de lutter convenablement contre les grands dragons qui menacent le monde moderne, on ne pourra pas le trouver dans une institution publique. Ce n’est plus là où se trouve le pouvoir ; ce n’est plus là où se trouve la technologie ; ce n’est plus là où se trouve le désir d’agir. Dans le monde de Kingsman, les politiciens ne sont plus que des hommes d’appareil, des pions aux services de lobbies influents, non plus des hommes de valeurs, mais des hommes de main. Une seule scène suffit à symboliser cette rupture, c’est la scène d’introduction post-générique. On voit un grand savant qui vient d’être arrêté par les hommes de main de celui qui nous est présenté à l’avance comme le grand génie du crime contre lequel le preux chevalier va devoir lutter. Est-ce un homme au service de la République populaire de Chine ? Est-ce un grand industriel ou grand innovateur technologique ? Un self made man sorti de la masse, comme un nouveau monarque des temps modernes ? Non… C’est un pauvre mangeur de big-mac qui zozotte, casquette des yankees fixée sur la tête, et dénué de toute culture ou de raisonnement construit. Richmond Valentine n’est pas un méchant héros bad ass, il n’a pas la classe, il n’a pas la carrure du méchant typique du XXe siècle. Non, c’est juste un gars qui s’est fait du fric grâce à Internet et autres Smartphones, c’est tout. C’est un banal commerçant, rien de plus. Mais c’est aussi cela notre monde : un monde où le pouvoir n’est plus dans l’Etat ou dans l’empire industriel, il est totalement dématérialisé. Il est dans l’argent. Pour peu qu’on en a dans ce monde là, cela suffit pour faire de vous un puissant. Ainsi voilà comment le roi des ploucs peut de nos jours aspirer à devenir roi du monde… Et ce paysage d’introduction n’est qu’une mise en bouche, car comme on nous l’annonce ici, c’est moins les enjeux mondiaux qui intéressent l’agent secret du XXIe siècle, que les rapports de force au sein de la société mondialisée.

Au service de sa majesté…

Pourquoi s’intéresser aux rapports internationaux quand, au XXIe siècle, on est passé au système monde ? Si des rapports de forces sont à chercher, si des guerres cachées sont à débusquer, c’est au sein même des sociétés qu’on pourra les trouver. Ainsi, Kingsman déplace-t-il très rapidement les enjeux de son intrigue sur un fond social plutôt que sur un fond international. Et quelle société nous présente Kingsman ? On l’a vu, c’est d’abord une société du pouvoir de l’argent avant d’être une société du pouvoir des idéologies. Comme un symbole, le jeu d’influence entre Valentine et ses convives. Quand à une table, se trouve une princesse à qui l’Histoire a donné le pouvoir, un premier ministre à qui le peuple a donné le pouvoir, et un fournisseur d’accès à Internet à qui l’argent a donné le pouvoir, c’est le fournisseur d’accès qui fixe ses conditions et définit les politiques à suivre. Entre son monarque et son mécène, l’élu fait vite son choix. Le politicien du XXIe siècle manque-t-il de valeurs par rapport à ses prédécesseurs du siècle précédent ? Non. Le politicien manque surtout d’alternative. Que pèse un Etat devenu obsolète, symbolisé par une simple princesse en tailleur dotée de quelques gardes du corps, face à un milliardaire international qui ne connaît ni les frontières, ni les lois, ni de limites à ses envies ? Lequel des deux pourra frapper impunément ? Dans le monde actuel, ce ne sont ni les habits ni les manières qui font la personne. Le balourd qui zozotte l’emportera sur l’héritière d’une haute dynastie pluricentenaire.

Au fond c’est cela le monde nouveau : un monde d’une nouvelle élite, sans valeur, sans Etat… et surtout sans état d’âme. Même le pauvre professeur Arnold n’entend pas résister tel un fervent patriote face à l’ennemi communiste. Ce temps là est révolu. Après tout, pourquoi refuser un bon whisky et une bonne paye dans un monde où la morale est fixée par le plus offrant ? Ainsi, dans le monde du XXIe siècle, c’est le riche, quelque soit sa valeur qui conduit et qui construit le monde. Si on veut de l’écologie, il faut espérer que de gentils mécènes comme Valentine s’y intéressent et s’investissent dedans. Mais si, du jour au lendemain, il décide de reprendre ses billes pour devenir un gourou qu’on prie via son téléphone portable, personne ne s’en choquera plus que ça et tout le monde dira « hourra ». Et finalement, le monde d’aujourd’hui est tellement privatisé, aux mains des grosses fortunes que, même quand il s’agit de s’interposer face à la volonté de ces fous mégalomanes, les seuls qui sont en mesure de le faire restent encore… d’autres riches. C’est ça toute la cruauté de la peinture faite par Kingsman : celui qui n’est pas riche n’a pas son mot à dire sur le destin de l’humanité. D’ailleurs en fin de compte, quand on se rend compte que la planète court à sa perte, riches capitalistes et fonctionnaires d’Etat corrompus ne voient aucun problème à décider ensemble de l’extinction de la masse populaire pour sauver leur train de vie et leur avenir. C’est limite si on ne se pose des questions de morale qu’à la toute fin : « mais supprimer toute une classe sociale du monde moderne n’est-il pas quelque-chose d’immorale finalement ? » Heureusement, le philosophe du Big Mac est là pour rappeler tout le monde à la mentalité dominante de notre temps : les individus ne sont plus responsables de la voie que prend le monde désormais, c’est le système qui veut ça, c’est lui qui est responsable. Noé est-il coupable d’avoir sauvé sa peau au moment du déluge ? Bien sûr que non… Culture de la jouissance et de la survie personnelle, déni de responsabilité, négation de la masse populaire : voilà la nouvelle élite du monde. Et l’agence Kingsman là-dedans ?

Au fond c’est cela le monde nouveau : un monde d’une nouvelle élite, sans valeur, sans Etat… et surtout sans état d’âme. Même le pauvre professeur Arnold n’entend pas résister tel un fervent patriote face à l’ennemi communiste. Ce temps là est révolu. Après tout, pourquoi refuser un bon whisky et une bonne paye dans un monde où la morale est fixée par le plus offrant ? Ainsi, dans le monde du XXIe siècle, c’est le riche, quelque soit sa valeur qui conduit et qui construit le monde. Si on veut de l’écologie, il faut espérer que de gentils mécènes comme Valentine s’y intéressent et s’investissent dedans. Mais si, du jour au lendemain, il décide de reprendre ses billes pour devenir un gourou qu’on prie via son téléphone portable, personne ne s’en choquera plus que ça et tout le monde dira « hourra ». Et finalement, le monde d’aujourd’hui est tellement privatisé, aux mains des grosses fortunes que, même quand il s’agit de s’interposer face à la volonté de ces fous mégalomanes, les seuls qui sont en mesure de le faire restent encore… d’autres riches. C’est ça toute la cruauté de la peinture faite par Kingsman : celui qui n’est pas riche n’a pas son mot à dire sur le destin de l’humanité. D’ailleurs en fin de compte, quand on se rend compte que la planète court à sa perte, riches capitalistes et fonctionnaires d’Etat corrompus ne voient aucun problème à décider ensemble de l’extinction de la masse populaire pour sauver leur train de vie et leur avenir. C’est limite si on ne se pose des questions de morale qu’à la toute fin : « mais supprimer toute une classe sociale du monde moderne n’est-il pas quelque-chose d’immorale finalement ? » Heureusement, le philosophe du Big Mac est là pour rappeler tout le monde à la mentalité dominante de notre temps : les individus ne sont plus responsables de la voie que prend le monde désormais, c’est le système qui veut ça, c’est lui qui est responsable. Noé est-il coupable d’avoir sauvé sa peau au moment du déluge ? Bien sûr que non… Culture de la jouissance et de la survie personnelle, déni de responsabilité, négation de la masse populaire : voilà la nouvelle élite du monde. Et l’agence Kingsman là-dedans ?

Kingsman, ce sont des riches aussi. Ou plus précisément des gentlemen qui ont su prendre aux riches pour faire subsister cette organisation de préservation des dérives du capitalisme moderne. Tout un symbole, l’agence Kingsman est fondée lors de la Révolution industrielle, début historique de l’émergence de la bourgeoisie capitaliste. Elle est fondée par des tailleurs. Un tel choix n’est pas anodin tant le tailleur symbolise l’incarnation de la sophistication et du raffinement britanniques. En soient, ils ne sont pas riches, mais ils font partie de l’élite malgré tout car ils sont de purs et de vrais gentlemen. Très régulièrement, au début du film, la confusion est rapidement opérée entre riches et gentlemen. Au fond Kingsman ne vaudrait pas mieux que Valentine. Pourtant pas vraiment… Et Vaughn va nous apprendre la différence en nous faisant suivre le parcours d’Eggsby au côté de Galahad…

Kingsman, ce sont des riches aussi. Ou plus précisément des gentlemen qui ont su prendre aux riches pour faire subsister cette organisation de préservation des dérives du capitalisme moderne. Tout un symbole, l’agence Kingsman est fondée lors de la Révolution industrielle, début historique de l’émergence de la bourgeoisie capitaliste. Elle est fondée par des tailleurs. Un tel choix n’est pas anodin tant le tailleur symbolise l’incarnation de la sophistication et du raffinement britanniques. En soient, ils ne sont pas riches, mais ils font partie de l’élite malgré tout car ils sont de purs et de vrais gentlemen. Très régulièrement, au début du film, la confusion est rapidement opérée entre riches et gentlemen. Au fond Kingsman ne vaudrait pas mieux que Valentine. Pourtant pas vraiment… Et Vaughn va nous apprendre la différence en nous faisant suivre le parcours d’Eggsby au côté de Galahad…

L'agent social…

Au premier abord, la fracture est béante entre les deux extrémités de la société anglaise, et l’amalgame entre gentlemen et bourgeois semble évident. Après tout, Eggsby est fils d’un agent de Kingsman tombé au combat, le raffinement aurait pu faire partie de sa culture et de sa personnalité. Seulement voilà, parce qu’il est devenu orphelin de père dès le plus jeune âge, et que sa mère n’ait pas parvenue à s’en sortir et s’est retrouvée seule, livrée à elle-même, Eggsby a fait son apprentissage de la vie dans une cité-dortoir ouvrière, au milieu des camés et des racailles locales. Ainsi, tout fils de Kingsman qu’il est, Eggsby est un voleur, un dealer, un jureur, casquette vissée sur la tête et grand veston en guise d’uniforme. Lorsqu’il est recruté par Galahad pour être son champion dans la course au poste laissé vacant par Lancelot, Eggsby est renvoyé à la fracture sociale béante qui existe dans sa propre société. Tous les autres candidats sont issus d’Oxford ou de Cambridge, sont des fils à papas, qui méprisent à l’avance ce parvenu dont on pense qu’il ne peut prétendre à être un agent de Kingsman. Pourtant, l’apprentissage de l’agence va très vite révéler ce qu’on attend de Kingsman. Il ne s’agit pas d’être riche, il s’agit d’être « noble »…

Au premier abord, la fracture est béante entre les deux extrémités de la société anglaise, et l’amalgame entre gentlemen et bourgeois semble évident. Après tout, Eggsby est fils d’un agent de Kingsman tombé au combat, le raffinement aurait pu faire partie de sa culture et de sa personnalité. Seulement voilà, parce qu’il est devenu orphelin de père dès le plus jeune âge, et que sa mère n’ait pas parvenue à s’en sortir et s’est retrouvée seule, livrée à elle-même, Eggsby a fait son apprentissage de la vie dans une cité-dortoir ouvrière, au milieu des camés et des racailles locales. Ainsi, tout fils de Kingsman qu’il est, Eggsby est un voleur, un dealer, un jureur, casquette vissée sur la tête et grand veston en guise d’uniforme. Lorsqu’il est recruté par Galahad pour être son champion dans la course au poste laissé vacant par Lancelot, Eggsby est renvoyé à la fracture sociale béante qui existe dans sa propre société. Tous les autres candidats sont issus d’Oxford ou de Cambridge, sont des fils à papas, qui méprisent à l’avance ce parvenu dont on pense qu’il ne peut prétendre à être un agent de Kingsman. Pourtant, l’apprentissage de l’agence va très vite révéler ce qu’on attend de Kingsman. Il ne s’agit pas d’être riche, il s’agit d’être « noble »…

Alors non, Vaughn n’a pas fait de ce film une sorte de plaidoyer pour un retour à la seule et vraie aristocratie qui soit : celle de la noblesse. Galahad le précise rapidement : « la noblesse ne réside pas dans le fait d’être supérieur aux autres, mais dans celui d’être supérieur à celui qu’on a été ». Le costume n’est rien. La richesse non plus. Ce sont ses manières qui font l’homme. Et Eggsby n’a aucune excuse. Quand le jeune homme se justifie de son attitude déplorable en mettant en avant son déterminisme social, Galahad lui rappelle qu’on n’est guère gentleman à la naissance, que cela s’apprend. Être gentleman, c’est se prendre en main, se construire à partir de ses déterminismes, et prendre le contrôle de soi. Ainsi, et c’est tout le paradoxe, Eggsby devient l’individu qui se montre le plus sensible à l’héritage culturel que Kingsman tend à tous ses candidats. Et s’il est sensible à ces valeurs c’est parce qu’elles l’aident à se construire et à évoluer dans la réalité du monde. Au fond, tous les autres candidats, mise à part Roxy qu’on dit militaire et peut-être issue d’une classe sociale plus modeste, ne peuvent tout aussi bien adhérer aux valeurs de Kingsman parce que, n’ayant jamais été dans le besoin, ils n’avaient pas le même rapport émancipatoire à l’égard de cette ascension sociale et personnelle par le mérite.

Alors non, Vaughn n’a pas fait de ce film une sorte de plaidoyer pour un retour à la seule et vraie aristocratie qui soit : celle de la noblesse. Galahad le précise rapidement : « la noblesse ne réside pas dans le fait d’être supérieur aux autres, mais dans celui d’être supérieur à celui qu’on a été ». Le costume n’est rien. La richesse non plus. Ce sont ses manières qui font l’homme. Et Eggsby n’a aucune excuse. Quand le jeune homme se justifie de son attitude déplorable en mettant en avant son déterminisme social, Galahad lui rappelle qu’on n’est guère gentleman à la naissance, que cela s’apprend. Être gentleman, c’est se prendre en main, se construire à partir de ses déterminismes, et prendre le contrôle de soi. Ainsi, et c’est tout le paradoxe, Eggsby devient l’individu qui se montre le plus sensible à l’héritage culturel que Kingsman tend à tous ses candidats. Et s’il est sensible à ces valeurs c’est parce qu’elles l’aident à se construire et à évoluer dans la réalité du monde. Au fond, tous les autres candidats, mise à part Roxy qu’on dit militaire et peut-être issue d’une classe sociale plus modeste, ne peuvent tout aussi bien adhérer aux valeurs de Kingsman parce que, n’ayant jamais été dans le besoin, ils n’avaient pas le même rapport émancipatoire à l’égard de cette ascension sociale et personnelle par le mérite.

Et c’est toute la beauté de ce film : à la fin, celui qui sauve le monde, ou plutôt sauve la masse en exterminant les dominants (parce que oui, c’est quand même ça qui se passe : quel révolutionnaire ce Vaughn !), c’est ce petit gars qui a su s’élever au dessus de tous, non pas par un entrainement formaté, par l’adhésion fermée à un code moral que certains retournent selon l’envie (pensons notamment à ce traitre de Dean), mais par une démarche d’épanouissement personnel. Ainsi, dans ce monde où l’élite est sans talent et sans renouveau, le jeune Eggsby peut faire valoir ses talents propres, appris sur le terrain, entre d’un côté sa capacité à repérer une glace sans teint et de l’autre ses techniques de rue pour voler des clefs ou échanger des verres au moment où la situation l’impose. Au fond c’est cela qu’apprend Kingsman, et qu’incarne Kingsman : la richesse se trouve dans la démarche par rapport à soi, et la richesse se traduit par ses manières. Au fond, le combat final entre Eggsby et Valentine n’est rien d’autre qu’un combat entre deux hiérarchies : d’un côté celle d’une élite irresponsable définie par la roulette arbitraire de l’argent, et de l’autre celle d’une élite de mérite définie par cet outil socialement équitable que sont les valeurs. Et c’est en cela que Kingsman réinvente et réadapte la figure de l’agent secret. Le combat idéologique de notre monde ne s’incarne plus dans une opposition de régimes ou de pays, il s’incarne dans une opposition de classes et de valeurs sociales. Oui, et ça me parait assez évident, il y a dans ce Kingsman quelque-chose d’assez militant, voire d’un brin révolutionnaire. Matthew Vaughn serait-il du coup un réalisateur politiquement orienté, et si oui de quel côté ? A se fier à la seule intrigue de ce Kingsman, on pourrait se poser des questions. Pourtant, si on se fit à sa forme, on comprend mieux l’état d’esprit qui anime le réalisateur britannique. Parce qu’après tout, c’est encore au travers de ses manières qu’on juge le mieux l’homme. Or, en termes de cinématographie, le bad boy du nouveau cinéma Made in UK révèle son véritable tempérament.

Et c’est toute la beauté de ce film : à la fin, celui qui sauve le monde, ou plutôt sauve la masse en exterminant les dominants (parce que oui, c’est quand même ça qui se passe : quel révolutionnaire ce Vaughn !), c’est ce petit gars qui a su s’élever au dessus de tous, non pas par un entrainement formaté, par l’adhésion fermée à un code moral que certains retournent selon l’envie (pensons notamment à ce traitre de Dean), mais par une démarche d’épanouissement personnel. Ainsi, dans ce monde où l’élite est sans talent et sans renouveau, le jeune Eggsby peut faire valoir ses talents propres, appris sur le terrain, entre d’un côté sa capacité à repérer une glace sans teint et de l’autre ses techniques de rue pour voler des clefs ou échanger des verres au moment où la situation l’impose. Au fond c’est cela qu’apprend Kingsman, et qu’incarne Kingsman : la richesse se trouve dans la démarche par rapport à soi, et la richesse se traduit par ses manières. Au fond, le combat final entre Eggsby et Valentine n’est rien d’autre qu’un combat entre deux hiérarchies : d’un côté celle d’une élite irresponsable définie par la roulette arbitraire de l’argent, et de l’autre celle d’une élite de mérite définie par cet outil socialement équitable que sont les valeurs. Et c’est en cela que Kingsman réinvente et réadapte la figure de l’agent secret. Le combat idéologique de notre monde ne s’incarne plus dans une opposition de régimes ou de pays, il s’incarne dans une opposition de classes et de valeurs sociales. Oui, et ça me parait assez évident, il y a dans ce Kingsman quelque-chose d’assez militant, voire d’un brin révolutionnaire. Matthew Vaughn serait-il du coup un réalisateur politiquement orienté, et si oui de quel côté ? A se fier à la seule intrigue de ce Kingsman, on pourrait se poser des questions. Pourtant, si on se fit à sa forme, on comprend mieux l’état d’esprit qui anime le réalisateur britannique. Parce qu’après tout, c’est encore au travers de ses manières qu’on juge le mieux l’homme. Or, en termes de cinématographie, le bad boy du nouveau cinéma Made in UK révèle son véritable tempérament.

Vaughn, le « travailliste-conservateur » du cinéma…

J’aime à le présenter comme un vilain garçon ce cher Matthew Vaughn (et je ne suis pas le seul) et pourtant, cela n’a rien à voir avec son comportement sur les plateaux ou dans la vie de tous les jours. Non, Vaughn se forge cette identité à force d’avoir recours à ce qu’on voit généralement le plus dans son cinéma : l’outrance, la violence et une certaine forme d’espièglerie. Je le disais encore en introduction, pour beaucoup, Kingsman c’est surtout ce banal blockbuster très nerveux et très bourrin, un peu dans la mode de ce qui se fait en ce moment. Et pourtant… Pour qui a l’œil averti, il y a tout un monde entre les réalisations épileptiques des blockbusters du moment et la réalisation de Vaughn. Oui, c’est vrai, à chacun de ses films, l’ami Matthew cherche à dynamiter les codes de l’action, notamment au travers de certaines scènes qui se transforment en véritables démonstrations techniques. On se souvient certainement tous de la descente de Big Daddy au fusil à pompes dans Kick-Ass : chaque tir de cartouche était agrémenté d’un bref zoom avant / arrière afin d’accentuer l’effet de déflagration ; quant au montage, il opérait des ellipses rapides afin de coller parfaitement au tempo de la bande son de John Murphy. C’était là un exercice de style formellement très innovant, qu’on pouvait retrouver aussi dans la scène menée par Hit Girl pour libérer son père. Là c’était une vue à la première personne qui avait été choisie. Parfois tentée ailleurs, mais réussie uniquement que dans ce film là. Vaughn aime accentuer l’effet de violence et de crudité de ses scènes d’action, Kingsman n’échappe pas à la règle. Qu’il s’agisse de la scène de bagarre dans le bar ou bien de celle dans l’église, l’innovation vient ici d’un usage à intervalle régulier de la Go-pro ou d'autres types de caméras miniatures. La caméra est fixée sur le visage ou sur une partie du corps d’un des protagonistes, ce qui conduit à des plans assez rares au cinéma, poussant encore plus loin le concept déjà innovateur de la "snorricam" où la dynamique visuelle n’est pas impulsée par le mouvement du personnage mais par le mouvement du décor. Et oui c’est efficace, oui c’est démonstratif, oui ça se veut volontairement tape-à-l’œil. Vaughn est doué, c’est un fait, et il veut le montrer. Lui le petit gars de la classe moyenne britannique, qui s’est fait bouler de Los Angeles mais aussi des grandes maisons de productions britanniques. Lui qui a commencé tout en bas aux côtés d’un autre rocker du cinéma, Guy Richie, tend à afficher ostensiblement qu’il est doué, qu’il mérite sa place, et qu’il entend bien bousculer l’aristocratie cinématographique avec ce qu’il a appris sur le terrain, sur SON terrain…

J’aime à le présenter comme un vilain garçon ce cher Matthew Vaughn (et je ne suis pas le seul) et pourtant, cela n’a rien à voir avec son comportement sur les plateaux ou dans la vie de tous les jours. Non, Vaughn se forge cette identité à force d’avoir recours à ce qu’on voit généralement le plus dans son cinéma : l’outrance, la violence et une certaine forme d’espièglerie. Je le disais encore en introduction, pour beaucoup, Kingsman c’est surtout ce banal blockbuster très nerveux et très bourrin, un peu dans la mode de ce qui se fait en ce moment. Et pourtant… Pour qui a l’œil averti, il y a tout un monde entre les réalisations épileptiques des blockbusters du moment et la réalisation de Vaughn. Oui, c’est vrai, à chacun de ses films, l’ami Matthew cherche à dynamiter les codes de l’action, notamment au travers de certaines scènes qui se transforment en véritables démonstrations techniques. On se souvient certainement tous de la descente de Big Daddy au fusil à pompes dans Kick-Ass : chaque tir de cartouche était agrémenté d’un bref zoom avant / arrière afin d’accentuer l’effet de déflagration ; quant au montage, il opérait des ellipses rapides afin de coller parfaitement au tempo de la bande son de John Murphy. C’était là un exercice de style formellement très innovant, qu’on pouvait retrouver aussi dans la scène menée par Hit Girl pour libérer son père. Là c’était une vue à la première personne qui avait été choisie. Parfois tentée ailleurs, mais réussie uniquement que dans ce film là. Vaughn aime accentuer l’effet de violence et de crudité de ses scènes d’action, Kingsman n’échappe pas à la règle. Qu’il s’agisse de la scène de bagarre dans le bar ou bien de celle dans l’église, l’innovation vient ici d’un usage à intervalle régulier de la Go-pro ou d'autres types de caméras miniatures. La caméra est fixée sur le visage ou sur une partie du corps d’un des protagonistes, ce qui conduit à des plans assez rares au cinéma, poussant encore plus loin le concept déjà innovateur de la "snorricam" où la dynamique visuelle n’est pas impulsée par le mouvement du personnage mais par le mouvement du décor. Et oui c’est efficace, oui c’est démonstratif, oui ça se veut volontairement tape-à-l’œil. Vaughn est doué, c’est un fait, et il veut le montrer. Lui le petit gars de la classe moyenne britannique, qui s’est fait bouler de Los Angeles mais aussi des grandes maisons de productions britanniques. Lui qui a commencé tout en bas aux côtés d’un autre rocker du cinéma, Guy Richie, tend à afficher ostensiblement qu’il est doué, qu’il mérite sa place, et qu’il entend bien bousculer l’aristocratie cinématographique avec ce qu’il a appris sur le terrain, sur SON terrain…

Mais à l’image de son personnage d’Eggsby, Vaughn n’est pas un révolutionnaire pour le plaisir de tout péter, pour satisfaire cette joie espiègle de jeune bambin à voir le monde tomber sous ses coups de boutoir puérils. Vaughn n’est pas Richmond Valentine. Il n’est pas arrivé là par hasard. Il n’est justement pas de ces réalisateurs qui font des films dont le pouvoir ne repose que sur l’argent affiché à l’écran. Kingsman n’est pas Man of Steel : il ne s’agit pas de surjouer la démonstration technique, de faire des CGI sur des millions de plans caméras au poing parce que c’est balèze (mais en fait surtout coûteux) de faire des CGI sur des plans mouvants… Non Vaughn n’est pas un révolutionnaire juste pour faire la révolution, juste pour qu’on puisse le voir au sommet du nouveau régime… Vaughn est celui qui considère que la manière fait le réalisateur. Ainsi, contrairement à ce qu’on pourrait croire au premier coup d’œil, la réalisation de Vaughn ne va pas dans la surenchère de plans surtravaillés. Tout d’abord, ces séquences sont finalement assez rares, bien aérées dans le film. Très régulièrement, Vaughn a recours à des cadres fixes, très travaillés, à l’ancienne école, avec un montage qui sait respirer en fonction de la scène. Les CGI sont finalement très rares, et quand ils sont là, ils sont très discrets. Même durant les scènes d’actions, Vaughn veille bien à ce que l’enchainement de plans en Go-pro ne soit trop dense, les espaçant souvent avec des plans parfois plus longs et moins mobiles, afin justement de permettre au spectateur de bien spatialiser l’action. Vaughn n’est pas un réalisateur dans l’esprit de la Nouvelle Vague : il ne crache pas sur les méthodes de papa pour montrer sa liberté et son indépendance. Au contraire, Vaughn est à l’image d’Eggsby : il sait se parer du costume de gentleman pour s’épanouir et s’émanciper en tant que réalisateur. Et si ça lui permet plus facilement de se faire plaisir en sautant la princesse à la fin, pourquoi se priver de cette espièglerie ?

Mais à l’image de son personnage d’Eggsby, Vaughn n’est pas un révolutionnaire pour le plaisir de tout péter, pour satisfaire cette joie espiègle de jeune bambin à voir le monde tomber sous ses coups de boutoir puérils. Vaughn n’est pas Richmond Valentine. Il n’est pas arrivé là par hasard. Il n’est justement pas de ces réalisateurs qui font des films dont le pouvoir ne repose que sur l’argent affiché à l’écran. Kingsman n’est pas Man of Steel : il ne s’agit pas de surjouer la démonstration technique, de faire des CGI sur des millions de plans caméras au poing parce que c’est balèze (mais en fait surtout coûteux) de faire des CGI sur des plans mouvants… Non Vaughn n’est pas un révolutionnaire juste pour faire la révolution, juste pour qu’on puisse le voir au sommet du nouveau régime… Vaughn est celui qui considère que la manière fait le réalisateur. Ainsi, contrairement à ce qu’on pourrait croire au premier coup d’œil, la réalisation de Vaughn ne va pas dans la surenchère de plans surtravaillés. Tout d’abord, ces séquences sont finalement assez rares, bien aérées dans le film. Très régulièrement, Vaughn a recours à des cadres fixes, très travaillés, à l’ancienne école, avec un montage qui sait respirer en fonction de la scène. Les CGI sont finalement très rares, et quand ils sont là, ils sont très discrets. Même durant les scènes d’actions, Vaughn veille bien à ce que l’enchainement de plans en Go-pro ne soit trop dense, les espaçant souvent avec des plans parfois plus longs et moins mobiles, afin justement de permettre au spectateur de bien spatialiser l’action. Vaughn n’est pas un réalisateur dans l’esprit de la Nouvelle Vague : il ne crache pas sur les méthodes de papa pour montrer sa liberté et son indépendance. Au contraire, Vaughn est à l’image d’Eggsby : il sait se parer du costume de gentleman pour s’épanouir et s’émanciper en tant que réalisateur. Et si ça lui permet plus facilement de se faire plaisir en sautant la princesse à la fin, pourquoi se priver de cette espièglerie ?

Oui, pour moi, avec Kingsman, on en est là. Il ne s’agit pas de balayer Bond pour le plaisir d’être reconnu comme le nouveau Bond. D’ailleurs, tous ceux qui se sont présentés comme tel par le passé n’ont souvent été en mesure que de fournir en guise de réponse qu'un banal ersatz sans nouveauté (qui a dit « xXx » ?) Kingsman n’est pas une rupture de l’esprit Bond. Il n’entend pas rompre avec la tradition. Comme un symbole, quand Arthur demandera à Eggsby de tuer le petit chien « J.B. » avec qui il s’est entrainé, le jeune homme s’y refusera. Kingsman ne cherche pas à enterrer James Bond : il s’en veut une mise à jour. Il s’inspire des anciens, et il insuffle la nouveauté qu’y ont appris ceux qui viennent d’entrer dans le milieu, ceux qui viennent du prolétariat cinématographique et qui entendent dépoussiérer quelque peu le genre des vieux oripeaux désormais superflus. Là encore - tout un symbole - très régulièrement les protagonistes parlent de la référence centrale du film : l’agent 007… Et à chaque moment qu’on se retrouve dans une scène clef qui ressemble un peu trop au modèle, Vaughn s’amuse à contourner le passage obligé en passant par un autre chemin. Exemple particulièrement frappant : la confrontation au sortir de l’église. Valentine annonce avec délectation la scène attendue par le spectateur : la présentation de son plan, un long monologue, et pendant ce temps une tentative d’évasion du héros… Et là, Valentine lève son révolver, tire, et tue Galahad. Voilà ce que fait Vaughn des sènes attendues. Elles sont là. On ne les esquive pas, mais rien n’empêche d’être un petit peu espiègle et taquin pour moderniser tout cela. Après tout, c’est finalement le meilleur moyen de faire vivre un héritage : le faire évoluer et prospérer en se le réappropriant. Et ça, pour moi, Kingsman a su le faire à la perfection…

Oui, pour moi, avec Kingsman, on en est là. Il ne s’agit pas de balayer Bond pour le plaisir d’être reconnu comme le nouveau Bond. D’ailleurs, tous ceux qui se sont présentés comme tel par le passé n’ont souvent été en mesure que de fournir en guise de réponse qu'un banal ersatz sans nouveauté (qui a dit « xXx » ?) Kingsman n’est pas une rupture de l’esprit Bond. Il n’entend pas rompre avec la tradition. Comme un symbole, quand Arthur demandera à Eggsby de tuer le petit chien « J.B. » avec qui il s’est entrainé, le jeune homme s’y refusera. Kingsman ne cherche pas à enterrer James Bond : il s’en veut une mise à jour. Il s’inspire des anciens, et il insuffle la nouveauté qu’y ont appris ceux qui viennent d’entrer dans le milieu, ceux qui viennent du prolétariat cinématographique et qui entendent dépoussiérer quelque peu le genre des vieux oripeaux désormais superflus. Là encore - tout un symbole - très régulièrement les protagonistes parlent de la référence centrale du film : l’agent 007… Et à chaque moment qu’on se retrouve dans une scène clef qui ressemble un peu trop au modèle, Vaughn s’amuse à contourner le passage obligé en passant par un autre chemin. Exemple particulièrement frappant : la confrontation au sortir de l’église. Valentine annonce avec délectation la scène attendue par le spectateur : la présentation de son plan, un long monologue, et pendant ce temps une tentative d’évasion du héros… Et là, Valentine lève son révolver, tire, et tue Galahad. Voilà ce que fait Vaughn des sènes attendues. Elles sont là. On ne les esquive pas, mais rien n’empêche d’être un petit peu espiègle et taquin pour moderniser tout cela. Après tout, c’est finalement le meilleur moyen de faire vivre un héritage : le faire évoluer et prospérer en se le réappropriant. Et ça, pour moi, Kingsman a su le faire à la perfection…

Conclusion : à 007 de prendre la leçon…

Matthew Vaughn n’avait pas envie d’abattre « J.B. » avec ce Kingsman : tant mieux. Qu’il est bon de voir un homme intelligent comprendre que le cinéma et un jeu d’héritage et d’interdépendance. Après tout Kingsman s’est appuyé sur l’héritage de ses anciens pour créer une ossature solide à ce spectacle moderne, espérons qu’en retour l’ancien saura se faire observateur et apprendre des jeunes pour se renouveler. Alors certes, une partie du chemin avait été initiée par Sam Mendes avec son Skyfall. Bond était là, confronté à son corps déclinant, à la dématérialisation de la lutte, à la vaporisation des idéologies et des sentiments d’appartenance face à cette culture mondialisée sans saveur. Mais justement, avec ce Skyfall, la saga est encore aujourd'hui restée à l’état du constat : elle a compris les maux qui touche l’agent 007, elle a peint sa déchéance, mais a été incapable jusqu’à présent de faire renaître le phœnix de ses cendres. Spectre est actuellement en tournage, il arrive en fin d’année, espérons que la vision de ce Kingsman sache redonner du mordant à un projet que les premières fuites ont annoncé comme peu attrayant.

Matthew Vaughn n’avait pas envie d’abattre « J.B. » avec ce Kingsman : tant mieux. Qu’il est bon de voir un homme intelligent comprendre que le cinéma et un jeu d’héritage et d’interdépendance. Après tout Kingsman s’est appuyé sur l’héritage de ses anciens pour créer une ossature solide à ce spectacle moderne, espérons qu’en retour l’ancien saura se faire observateur et apprendre des jeunes pour se renouveler. Alors certes, une partie du chemin avait été initiée par Sam Mendes avec son Skyfall. Bond était là, confronté à son corps déclinant, à la dématérialisation de la lutte, à la vaporisation des idéologies et des sentiments d’appartenance face à cette culture mondialisée sans saveur. Mais justement, avec ce Skyfall, la saga est encore aujourd'hui restée à l’état du constat : elle a compris les maux qui touche l’agent 007, elle a peint sa déchéance, mais a été incapable jusqu’à présent de faire renaître le phœnix de ses cendres. Spectre est actuellement en tournage, il arrive en fin d’année, espérons que la vision de ce Kingsman sache redonner du mordant à un projet que les premières fuites ont annoncé comme peu attrayant.

Moi, je suis un peu comme Matthew Vaughn, j’aime James Bond, je ne veux pas l’abattre et, je pense que, quoi qu’il arrive, il y aura toujours dans cette saga quelque-chose d’unique, une patte particulière, qui fera que le regard qu’elle portera sur sa période sera toujours intéressant, comme une sorte de marqueur de son temps. Mais bon, pour cela, encore faut-il que la saga reste à son sommet, qu’elle soit encore une franchise d’exigence que les plus grands auteurs se partagent. Comme Burton et Nolan ont contribué à faire évoluer l’univers de Batman, j’espère que ceux qui s’empareront de James Bond à l’avenir sauront regarder ce Kingsman pour creuser les voies ici ouvertes. Après tout, pourquoi pas un James Bond issu d’une famille d’ouvriers de Sheffield qui casserait avec cette image de James Bond aristocrate ? Pourquoi pas même un James Bond issu de la communauté pakistanaise histoire de casser avec cette image de la puissance colonialiste ? Pourquoi pas, même, un James Bond féminin pour retourner cette figure misogyne qu’il incarne ? Et allons plus loin, faisons un James Bond qui doit apprendre à lutter contre l’ennemi avec des budgets réduits ! Ou bien encore mieux : un James Bond rebelle qui s’oppose presque ouvertement à la politique menée par son propre Etat ! Et si ce n’est pas assez audacieux, faisons tout ça à la fois ! A moins que la solution soit plus simple : donnons à Matthew Vaughn les clefs du prochain James Bond – comme on lui avait laissé X-Men après Kick-Ass, et laissons faire l’artiste. Le cinéphile que je suis n'en serais que davantage conquis et je n'aurais d'ailleurs aucun mal à prêter allégence à ce nouvel homme du roi...